孕产妇是一个在突发传染性疾病疫情期间需要特别关注的脆弱群体。已有研究发现,怀孕和产后是心理健康问题产生和复发的敏感时期,20%的女性会在怀孕期间患上抑郁症[1],在这段时间出现的心理健康问题可能对母亲和婴儿以及母子亲密关系的建立都带来负面影响,进而影响新生儿的发育[2]。而在疫情期间,对感染的担忧与焦虑、心理压力、抑郁症状和创伤后应激障碍等负面的心理健康状态显著相关[3-5],孕妇可能会因为医疗资源短缺或缺乏家庭支持而对自己和新生儿健康感到不确定并体验到更高的压力水平[6]。已有研究表明,积极、消极情绪在从消极情绪体验中恢复的能力(即心理弹性,或危机复原力)、压力心态等因素和抑郁、焦虑症状间起中介作用[7-8]。本研究聚焦感染担忧对负面心理状态的影响及其路径,探讨孕产妇群体的情绪体验在感染担忧影响其心理健康中的中介作用,以期降低孕产妇焦虑、抑郁比率,提升生育健康。

2022年12月7日,《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布,在感染高峰期,佩戴口罩、保持社交距离等行为是防止疫情传播的主要健康防护行为[9],研究表明,提高健康防护行为参与度有助于缓解焦虑症状[10]。有研究显示,疫情期间不确定感更高的民众会更加回避出行等行为以降低自己的感染风险[11],厘清不确定性对健康防护行为参与度的影响有助于更有针对性地开展干预;因此本研究也探讨了感染不确定性在孕产妇对感染担忧预测其健康防护行为参与度这一过程中的调节作用。

对象与方法

一、研究对象

本研究利用问卷星平台进行方便取样,调查时间为2022年12月20日—2023年4月10日。调查对象为全国各地的孕产妇,排除报告个人信息有误、作答时间长于2 987 s(误差超过三倍标准差)和作答不认真的问卷后,最终回收有效问卷206份。样本平均年龄(31±4)岁,其中有142人(68.9%)正在休产假。参与调查的孕产妇中,有72.3%已经感染过新型冠状病毒,有88.8%的孕产妇报告已有家人感染新型冠状病毒。此研究获浙江大学公共卫生学院伦理委员会批准(ZGL202302-12)。

二、研究方法

1.测量工具

(1)对感染的担忧:从自己、同事、家人三个方面测量孕产妇对感染新型冠状病毒的担忧(如“您在多大程度上担心自己在工作时感染新冠病毒?”),使用5点计分(1=一点儿也不担心,5=非常担心)。对仍在正常工作的参与者,取3个条目的平均分作为对感染的担忧得分(本研究中Cronbach′s α=0.91,因素分析结果表明三个条目可以被降维到一个维度);对没有正常工作的参与者,仅使用对家人感染的担忧作为最终得分。

(2)不确定性:利用先前搜集的有关新型冠状病毒肺炎疫情政策放开后对相关不确定因素访谈的文字资料,编制8个条目测量不确定性,代表性条目如“我不知道新冠肺炎疫情会向着什么方向发展”,使用7点计分(1=非常不同意,7=非常同意),取所有条目的平均值作为不确定性得分(本研究中Cronbach′s α=0.89,因素分析结果表明所有条目可以被降维到一个维度)。

(3)健康防护行为参与度:健康防护行为参与度的测量参考Vartti等人在SARS期间和课题组在新型冠状病毒疫情期间编制的健康防护行为参与度量表[12-13],共13个条目,代表性条目如“我坚持外出时科学佩戴口罩”,采用李克特5点计分(1=从不,5=一直如此)。部分条目反向计分后取13个条目的平均分作为健康防护行为参与度的得分,得分越高表示健康防护行为参与度越高(本研究中Cronbach′s α=0.87,因素分析结果证实了此量表的单因素结构)。

(4)焦虑:广泛性焦虑量表(generalized anxiety disorder,GAD-7)由Spitzer等人[14]编制,本研究采用何筱衍等人[15]翻译的中文版量表来测量孕产妇的焦虑水平。量表共7个条目,代表性条目如 “不能停止或控制担忧”,采用4点计分(1=完全没有,4=几乎每天),7个条目的平均分作为参与者的焦虑得分,得分越高焦虑水平越高(本研究中Cronbach′s α=0.91),分值5、10、15分别作为轻度、中度和重度焦虑程度的临界值。

(5)抑郁:患者健康问卷(patient health questionnaire,PHQ-9)由Kroenke等人[16]编制,本研究使用Wang等人[17]翻译的中文版量表来测量孕产妇的抑郁水平。量表共9个条目,代表性条目如“做事时提不起劲或没有兴趣”,采用4点计分(1=完全没有,4=几乎每天),9个条目的平均分作为参与者的抑郁得分,得分越高抑郁水平越高(本研究中Cronbach′s α=0.88)。根据Kroenke等人[16]提出的PHQ-9分值的分界点,将参与者的抑郁状态按照分数分为没有抑郁(0~4)、轻度抑郁(5~9)、中度抑郁(10~14)、中重度抑郁(15~19)和重度抑郁(20~27)。

(6)积极情绪与消极情绪:积极情绪与消极情绪量表(positive and negative affect schedule,PANAS)由Watson等人[18]编制。我们使用短版的PANAS量表来测量孕产妇的情绪体验[19],采用李克特5点计分(1=一点也没有,5=非常强烈),两种情绪分别求平均分,作为积极情绪和消极情绪得分,分数越高,代表情绪越强烈。积极和消极情绪量表在本研究中的Cronbach′s α分别为0.85和0.82。

(7)应对效能:采用四个条目测量孕产妇感知到的个人、政府、医疗系统、家人等社会主体应对疫情感染高峰的效能,代表性题目如“您在多大程度上相信自己可以很好地应对放开之后会出现的感染高峰?”。量表采用5点计分(1=一点儿也不相信,5=非常相信),得分越高应对效能越高(本研究中Cronbach′s α=0.85,因素分析结果表明四个条目可以被降维到一个维度)。

2.统计分析

本研究采用SPSS 24.0进行数据分析,使用AMOS 22.0进行中介效应和调节效应检验。

结 果

一、孕产妇的健康防护行为参与度

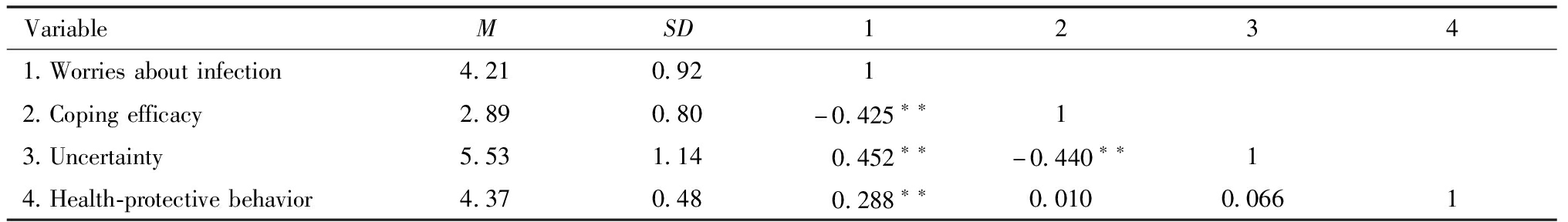

1.主要变量与健康防护行为参与度的相关分析结果:孕产妇对感染的担忧和不确定性、健康防护行为参与度之间呈显著正相关,即对感染新型冠状病毒的担忧程度越高,就越有可能参与健康防护行为;而与应对效能呈负相关,即担忧程度越高,应对效能越低(见表1)。

表1 主要变量与健康防护行为参与度的相关分析

Table 1 Correlations between key variables and engagement in health-protective behaviors

VariableMSD12341.Worriesaboutinfection4.210.9212.Copingefficacy2.890.80-0.425∗∗13.Uncertainty5.531.14 0.452∗∗-0.440∗∗14.Health-protectivebehavior4.370.48 0.288∗∗0.0100.0661

Note:**P<0.01

2.不确定性在对感染的担忧预测健康防护行为参与度的过程中起调节效应:首先将对感染的担忧和不确定性的得分标准化,利用标准得分生成交互项“对感染的担忧×不确定性”,然后利用对感染的担忧和不确定性各自的标准分进行调节效应检验,结果表明,对感染新型冠状病毒的担忧正向预测健康防护行为参与度(B=0.214,P<0.001),对感染的担忧和不确定性的交互项正向预测健康防护行为参与度(B=0.067,P<0.001),表明不确定性正向调节感染风险对健康防护行为参与度的影响。为了进一步揭示不确定性的调节作用,以不确定性得分高于平均数加/减一个标准差分为高/低分组,利用回归方程分别计算两组感染风险对健康防护行为参与度的预测效应。高不确定性情况下,感染风险预测健康防护行为参与度的斜率值是-0.008,低不确定性情况下斜率值则是0.0545。结果说明在低不确定性人群中,感染风险对健康防护行为参与度的影响更大,而在高不确定下公众的健康防护行为参与度几乎没有受到对感染的担忧的影响。使用同样的方式对应对效能的调节作用进行检验,结果显示其调节作用不显著(B=-0.097,P=0.237)。

二、孕产妇的心理健康

1.焦虑和抑郁症状分布情况:所有参与者都表现出了不同程度的焦虑,其中有近一半人(44.17%,91/206)处于轻度焦虑状态,中度和重度焦虑分别占16.50%和6.80%。同时,参与者中近一半的孕产妇处于轻度抑郁状态(40.29%,83/206),有16.50%则处于中度抑郁及更严重的状态中(其中中度8.74%,中重度5.83%和重度1.95%)。且结果显示,相较于未感染过新型冠状病毒的孕产妇,有过感染经历的孕产妇的抑郁症状更高(P<0.05)。

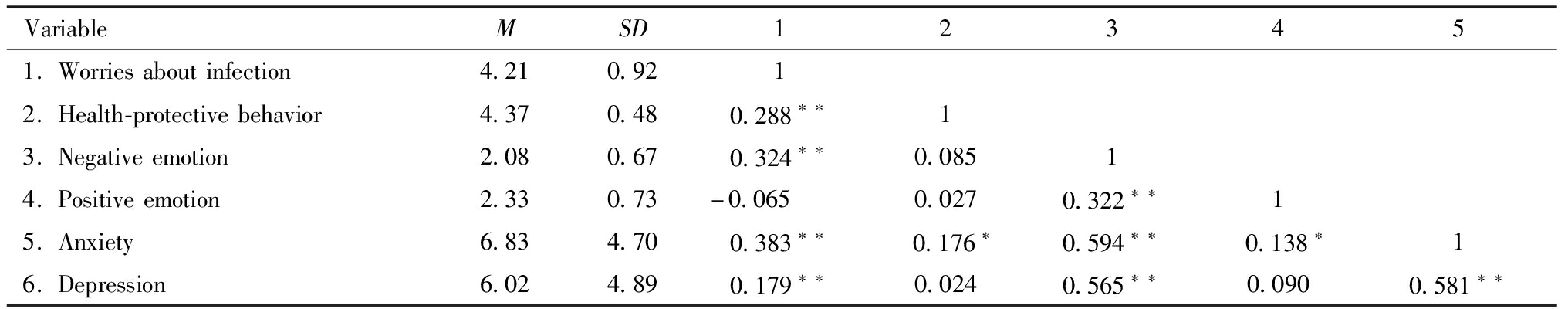

2.主要变量与焦虑、抑郁的相关分析:相关分析的结果如表2所示。焦虑、抑郁得分间存在显著相关,各个纳入变量与焦虑均呈显著相关,但积极情绪与抑郁不存在显著相关。相关分析的结果表明,对感染的担忧程度越高,越容易产生消极情绪,焦虑和抑郁的水平也越高。

表2 主要变量与焦虑、抑郁的相关分析

Table 2 Correlation between key variables and anxiety and depression

VariableMSD123451.Worriesaboutinfection4.210.9212.Health-protectivebehavior4.370.480.288∗∗13.Negativeemotion2.080.670.324∗∗0.08514.Positiveemotion2.330.73-0.065 0.0270.322∗∗15.Anxiety6.834.700.383∗∗0.176∗0.594∗∗0.138∗16.Depression6.024.890.179∗∗0.0240.565∗∗0.0900.581∗∗

Note.*P<0.05,**P<0.01

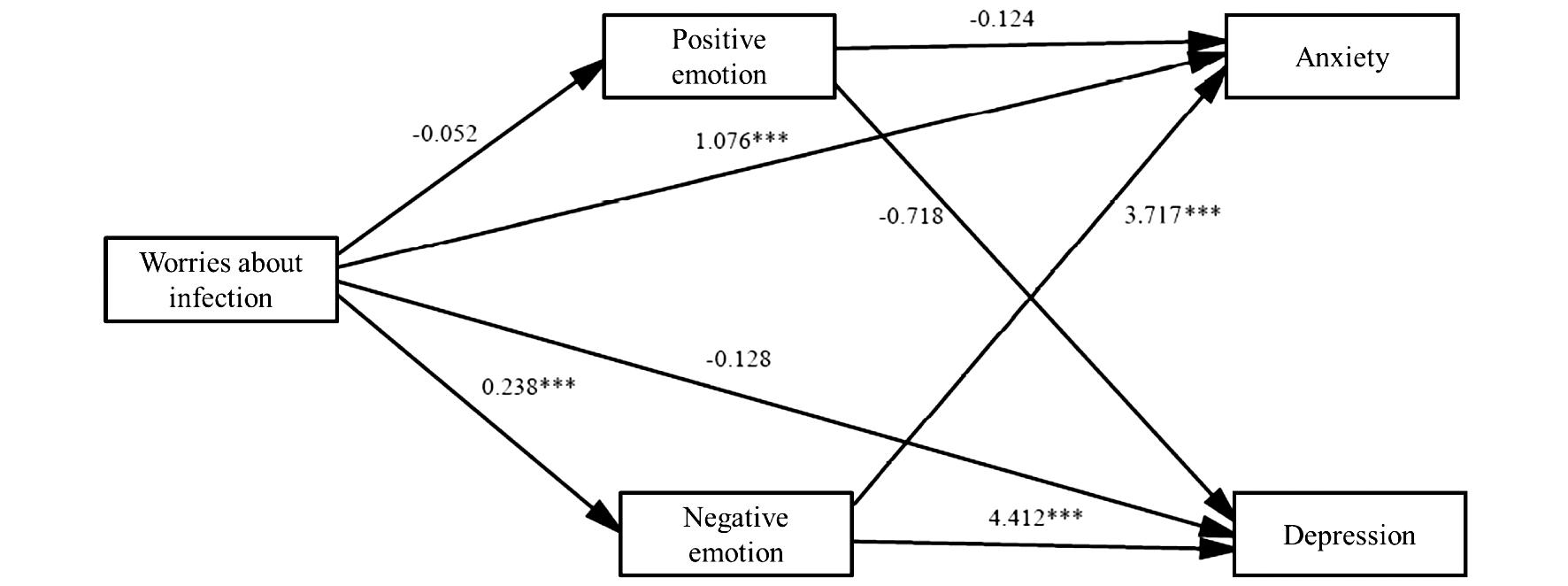

3.情绪在孕产妇对感染的担忧预测焦虑、抑郁水平中的中介效应:以对感染的担忧作为自变量,以抑郁和焦虑水平为因变量,以积极情绪和消极情绪为中介变量进行中介效应分析。结果显示,对感染的担忧对焦虑的预测作用显著(B=1.076,P<0.01);对感染的担忧通过消极情绪对焦虑的间接预测作用显著(B=0.884,P<0.01),Bootstrap方法检验的95%置信区间为[0.541,1.363],不包含0;对感染的担忧通过消极情绪对抑郁的间接预测作用显著(B=1.050,P<0.01),Bootstrap方法的95%置信区间为[0.676,1.743],不包含0;积极情绪作为中介的路径均不显著。结果表明,消极情绪显著中介了孕产妇对感染的担忧对其焦虑、抑郁的预测效应(见图1)。

图1 消极情绪对对感染的担忧对焦虑、抑郁的中介效应(参数估计为非标准化的回归系数,***P<0.001)

Figure 1 The mediating effect of negative emotion on anxiety and depression(the parameters are non-standardized regression coefficients,***P<0.001)

讨 论

本研究探究了新型冠状病毒疫情政策放开后,孕产妇群体对感染的担忧对其健康防护行为参与度和心理健康的影响及其机制。结果表明,疫情防控政策放开后孕产妇对感染的担忧与健康防护行为呈显著正相关,不确定性在孕产妇对感染的担忧对健康防护行为参与度的预测作用中起调节效应,在低不确定性情况下这一预测作用更强;对感染的担忧与焦虑、抑郁呈显著正相关,消极情绪部分中介了孕产妇对感染的担忧对其焦虑和抑郁症状的预测效应。本研究聚焦孕产妇这一突发公共卫生事件中的特殊弱势群体,研究结果为理解后疫情时代孕产妇的心理与行为健康提供了思路,也为在疫情常态化背景下持续提升孕产妇的身心健康提供了参考。

首先,对感染的担忧正向预测了孕产妇的健康防护行为参与度,负向预测其应对效能,且相比于高不确定性人群,对感染的担忧对健康防护行为参与度的促进作用在低不确定性人群中更显著。这可能是由于,在高不确定性的情境下,个体在各个层面的应对效能感都更低,会降低个体的健康防护行为参与度。同时,根据“压力易损模型”[20],当风险水平较低时,高应对效能的个体具有更高的心理韧性,但随着风险水平的升高,无论应对效能如何,风险应对能力都会减弱[21]。因此,应对效能、对感染的担忧、不确定性之间可能存在更为复杂的交互作用。

其次,对感染的担忧正向预测了孕产妇的焦虑与抑郁症状,且消极情绪在其中起到中介作用。对感染的担忧程度越高,消极情绪体验就越多,焦虑和抑郁症状水平就越高。而积极情绪在其中不起中介作用,说明对感染的担忧会增加消极情绪体验,而不会显著影响积极情绪体验,这可能与孕产妇的很多活动都已经限制在室内、并没有过多受到感染高峰的影响有关。这一研究结果与先前研究一致,即消极情绪是心理健康的风险因素[22]。提示我们对于孕产妇群体,需要更加关注她们的情绪健康,适时进行干预以降低其消极情绪体验。

本研究存在一些局限性,如未关注孕期不同阶段的孕产妇心理与行为健康的差异,在孕期的不同阶段孕产妇的心理健康状态和压力来源可能有所不同[23],未来可以进一步探究在孕期的不同阶段影响孕产妇心理与行为健康的因素。此外,本研究数据采集时间位于疫情防控政策放开后第一次感染高峰期,随着时间推移疫情形势有所变化,民众对疫情的认知也有所改变,未来可以进一步追踪研究疫情对孕产妇心理与行为健康的长期影响。

1 Smith MV,Shao L,Howell H,et al.Perinatal depression and birth outcomes in a Healthy Start project.Matern Child Health J,2011,15:401-409.

2 Lu L,Duan Z,Wang Y,et al.Mental health outcomes among Chinese prenatal and postpartum women after the implementation of universal two-child policy.J Affect Disord,2020,264:187-192.

3 Jozefiaková B,Kascakova N,Hasto J,et al.Perceived stress,COVID-19 stressors,loneliness,and resilience of university students after the strictest lockdown.Stud Psychol.2024,66:66-76.

4 Pisano S,Catone G,Gritti A,et al.Emotional symptoms and their related factors in adolescents during the acute phase of Covid-19 outbreak in South Italy.Ital J Pediatr,2021,47:86.

5 Czepiel D,Hoek HW,van der Markt A,et al.The association between exposure to COVID-19 and mental health outcomes among healthcare workers.Front Public Health,2022,10:896843.

6 Iyengar U,Jaiprakash B,Haitsuka H,et al.One year into the pandemic:a systematic review of perinatal mental health outcomes during COVID-19.Front Psychiatry,2021,12:674194.

7 Fredrickson BL,Tugade MM,Waugh CE,et al.What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th,2001.J Pers Soc Psychol,2003,84:365-376.

8 陈文博,张宁.压力心态预测新型冠状病毒感染疫情封校期间大学生的抑郁症状:积极与消极情绪的中介作用.中国健康心理学杂志,2023,31:1239-1243.

9 薛谦,陈红菊.医务人员与普通群众对新型冠状病毒肺炎的认知及其心理状态分析.临床研究,2020,28:36-37.

10 聂胜楠,曹俊.公众新冠肺炎知信行与焦虑现状及影响因素.海峡预防医学杂志,2021,27:21-23.

11 Chua BL,Al-Ansi A,Lee MJ,et al.Impact of health risk perception on avoidance of international travel in the wake of a pandemic.Curr.Issues Tourism,2021,24:985-1002.

12 Vartti AM,Oenema A,Schreck M,et al.SARS knowledge,perceptions,and behaviors:a comparison between Finns and the Dutch during the SARS outbreak in 2003.Int J Behav Med,2009,16:41-48.

13 达莉娟,赵彩凤,冯丹媛,张宁.新冠疫情期间公众的内隐健康信念对心理健康状态的影响.中国临床心理学杂志,2022,30:157-161.

14 Spitzer RL,Kroenke K,Williams JB,et al.A brief measure for assessing generalized anxiety disorder:the GAD-7.Arch Intern Med,2006,166:1092-1097.

15 何筱衍,李春波,钱洁,等.广泛性焦虑量表在综合性医院的信度和效度研究.上海精神医学,2010:200-203.

16 Kroenke K,Spitzer RL,Williams JB.The PHQ-9:validity of a brief depression severity measure.J Gen Intern Med,2001,16:606-613.

17 Wang W,Bian Q,Zhao Y,et al.Reliability and validity of the Chinese version of the Patient Health Questionnaire(PHQ-9) in the general population.Gen Hosp Psychiatry,2014,36:539-544.

18 Watson D,Clark LA,Tellegen A.Development and validation of brief measures of positive and negative affect:the PANAS scales.J Pers Soc Psychol,1988,54:1063-1070.

19 邱林,郑雪,王雁飞.积极情感消极情感量表(PANAS)的修订.应用心理学,2008,14:249-254;268.

20 Li D,Zhang W,Li X,et al.Gratitude and suicidal ideation and suicide attempts among Chinese adolescents:direct,mediated,and moderated effects.J Adolesc,2012,35:55-66.

21 马超.传染病疫情中大学生健康保护行为的实施意愿研究.新闻大学,2022:17-33;117-118.

22 Zhang N.Risk perception,mental health distress,and flourishing during the COVID-19 pandemic in China:The role of positive and negative affect.Curr Psychol,2022:1-9.

23 黎凤落,杨茜,孙瑜,等.产前筛查孕产妇抑郁情况及其影响因素.中国妇幼卫生杂志,2022:17-23.