在儿童成长过程中,与其接触最多、联系最密切的是看护人。儿童的第一看护人是指日常生活中承担儿童主要看护任务的家庭成员。儿童成长过程中所需要的家庭环境、养育照护等都是由看儿童护人提供创造的。良好的家庭环境能降低儿童不良行为的发生率[1],不充足的回应性照护则可能增加儿童发育迟缓的风险[2]。看护人的心理状态、行为等直接影响看护人的养育行为,进而对儿童的生长发育产生影响。看护人积极健康的心态有利于儿童早期健康发展,反之则不利于儿童的发展甚至有害[3]。看护人抑郁是众多因素中影响儿童早期发展的重要因素[4-5]。看护人抑郁是指儿童看护人在生活中出现的抑郁症状。抑郁是负面情感增强的表现,主要表现为悲伤、绝望、自卑、自责、思维迟缓、意志活动减退等,而且常常伴有长时间的持续性情绪低落等症状。目前,大多数研究针对的都是母亲这类特定的儿童看护人,但在中国农村,许多家庭由于父母一方或双方外出打工,儿童的看护任务主要由其祖父母或其他家庭成员承担,儿童的第一看护人随之发生了变化。不同角色的看护人其抑郁状态有所不同,有研究表明祖母作为儿童主要看护人时其抑郁比例比母亲作为第一看护人时高10.1%[6],所以对儿童看护人这一大类群体整体特征的分析在中国广大农村贫困地区更有指导意义。本研究旨在描述中国农村贫困地区儿童看护人抑郁发生情况,探讨其自身以及家庭因素对其抑郁状态的影响,为针对看护人抑郁高发者的干预提供参考,也为中国儿童早期发展干预策略的制定提供依据。

对象与方法

一、 研究对象

本研究使用的数据资料来源于联合国儿童基金会于2013年8—9月进行的基线调查,调查地区包括山西省和贵州省共6个县,均位于国家集中连片特困地区。调查以村为单位采取整群抽样法进行抽样调查,样本村纳入标准:(1)0~35月龄儿童数大于50人(最终有10%的村小于50人);(2)所在乡镇配备有乡镇卫生院,且有妇幼卫生专干;(3)机动车可以到达。最终共纳入83个行政村,包含0~35月龄儿童共2 953人,排除“抑郁自评量表”无应答120人,问卷回答不完整25人,本研究最终纳入研究对象数量为2 808人,占95.1%。本研究通过了北京大学生物医学伦理委员会审查(批件号:IRB00001052-16034)。

二、方法

1.调查内容:本研究对看护人的抑郁状态采用“抑郁自评量表(Zung Self-rating Depression Scale,SDS)”进行调查。SDS可以反映受试者在被调查时的心理状况,共有20个条目,由受试者根据其抑郁主观感受进行填写,每个条目的选项分为四个等级,等级为抑郁感受逐渐加重的正向题则评分依次为1、2、3、4分,反向题则为4、3、2、1分。评定结束后,把20个项目中的各项分数相加即得总粗分,然后将粗分乘以1.25后取整数部分得到标准分[7]。SDS标准分的评价主要依据中国常模[8],分界值为53分,其中53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,73分以上为重度抑郁。

关于儿童家庭状况的调查采用基于联合国儿童基金会(UNICEF)“多指标聚类调查问卷第五版(multiple indicator cluster surveys-5,MICS5)”设计的家庭调查问卷。问卷收集了儿童及其看护人家庭社会人口学及经济特征等方面的资料。其中经济特征采用家庭是否为低保户对看护人的经济状况进行分类。

本研究由调查地区当地的妇幼保健人员对儿童看护人进行面对面问卷调查,调查前对调查人员进行统一培训。所有问卷经电子化后搭载于平板电脑上的标准录入程序,程序可离线运行和收集数据,并对每道问题进行填写完整性及合理性的逻辑检错设置,最大限度减少问题的缺失、错录、逻辑错误等情况发生,同时对问卷进行统一编码。现场调查员在当天的调查结束后,对所获资料进行核查,并上传数据。

2. 统计学分析:资料中的数值变量采用均值±标准差![]() 表示,分类变量采用百分比(%)表示。两组以上均数间的比较采用方差分析,两组或多组间率的比较采用χ2检验。多因素比较采用非条件Logistic回归,分析各因素与看护人抑郁的关联,并计算OR(Odd Ratio)值。

表示,分类变量采用百分比(%)表示。两组以上均数间的比较采用方差分析,两组或多组间率的比较采用χ2检验。多因素比较采用非条件Logistic回归,分析各因素与看护人抑郁的关联,并计算OR(Odd Ratio)值。

Logistic回归分析以看护人是否抑郁(0=否,1=是)为因变量,自变量包括看护人自身因素以及家庭因素两方面。自身因素包括居住地区(0=山西省,1=贵州省)、看护人民族(0=少数民族,1=汉族)、看护人性别(0=男,1=女)、看护人角色(0=其他角色,1=儿童父亲,2=儿童母亲)、看护人年龄(0=<30岁,1=30≤~<40岁,2=40≤~<50岁,3=50~75岁)、看护人学历(0=文盲,1=小学,2=初中,3=高中及以上)以及看护人有无医疗保险(0=无,1=有)7个因素,家庭环境方面包括家中儿童数量(0=家中有1个儿童,1=家中有2个儿童,2=家中有3个儿童,3=家中儿童≥4个)、儿童月龄(0=<12月,1=12~≤~<24月,2=24~36月)、有无家人酗酒(0=有,1=无)、是否低保户(0=否,1=是)4个因素。本研究使用统计软件SPSS 25.0进行统计分析,双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、调查对象抑郁情况

研究共纳入2 808名研究对象,抑郁的发生率为39.9%(1 121/2 808),其中轻度抑郁为28.8%(806/2 808),中度抑郁为10.9%(307/2 808),重度抑郁为0.3%(8/2 808)。SDS量表得分为(46.0±9.7)分。研究对象的基本情况见表1。

二、看护人抑郁的单因素分析结果

影响因素纳入了看护人自身因素包括居住地区、民族、性别、角色、年龄、学历以及有无医疗保险7个方面;家庭环境因素包括家中儿童数量、儿童月龄、家庭成员酗酒情况以及是否低保户4个方面。χ2检验结果显示,在看护人自身因素方面,居住地区、民族、性别、是否低保户与看护人抑郁发生率无统计学差异;看护人为非母亲及非父亲的其他角色(P<0.001),看护人年龄越大(P<0.001),看护人学历越低(P<0.001),无医疗保险(P<0.05)时其抑郁发生率更高。在家庭环境方面,家中儿童数量越多(P<0.001),儿童月龄越大(P<0.001),家庭中有人酗酒(P<0.001)时看护人抑郁发生率更高。结果见表1。

表1 看护人抑郁的单因素分析结果[例(%)]

Table 1 Univariate analysis results of depression

among child caregivers [n(%)]

FactorsTotal(N=2 808)Depression(n=1 121)Without depression(n=1 687)Living Location Shanxi1 282(45.7)495(38.6)787(61.4) Guizhou1 526(54.3)626(41.0)900(59.0)Caregiver′s ethnicity Han1 798(64.0)701(39.0)1 097(61.0) Minority1 010(36.0)420(41.6)590(58.4)Caregiver′s gender Male 442(15.7)189(42.8)253(57.2) Female2 366(84.3)932(39.4)1 434(60.6)Role of caregiver∗∗ Mother2 193(78.1)802(36.6) 1 391(63.4) Father 238(8.5)116(48.7)122(51.3) Other 377(13.4)203(53.8)174(46.2)Caregiver′s age (year)∗∗ <301 806(64.3)666(36.9) 1 140(63.1) 30- 599(21.3)235(39.2)364(60.8) 40- 177(6.3)89(50.3)88(49.7) 50-75 226(8.1)131(58.0)95(42.0)Caregiver′s education∗ Illiteracy 289(10.3)148(51.2) 141(48.8) Primary school 710(25.3)300(42.3)410(57.7) Middle school1 453(51.7)566(39.0)887(61.0) High school & above 356(12.7)107(30.1)249(69.9)Medical insurance∗ Yes2 596(92.5)1 022(39.4) 1 574(60.6) No 212(7.5)99(46.7)113(53.3)Number of children∗∗ 11 446(51.5)550(38.0) 896(62.0) 21 109(39.5)435(39.2)674(60.8) 3 189(6.7)92(48.7)97(51.3) ≥4 64(2.3)44(68.8)20(31.2)Children′s age (month)∗∗ <12 905(32.2)321(35.5) 584(64.5) 12-1 048(37.3)417(39.8)631(60.2) 24-36 855(30.4)383(44.8)472(55.2)Alcohol abuse in the family∗∗ Yes 439(15.6)233(53.1) 206(46.9) No2 369(84.4)888(37.5)1 481(62.5)Low-income households Yes 271(9.7)109(40.2)162(59.8) No2 537(90.3)1 012(39.9)1 525(60.1)

*P<0.05, **P<0.001, compared betwoon subjects with and without depression

三、看护人抑郁的多因素分析结果

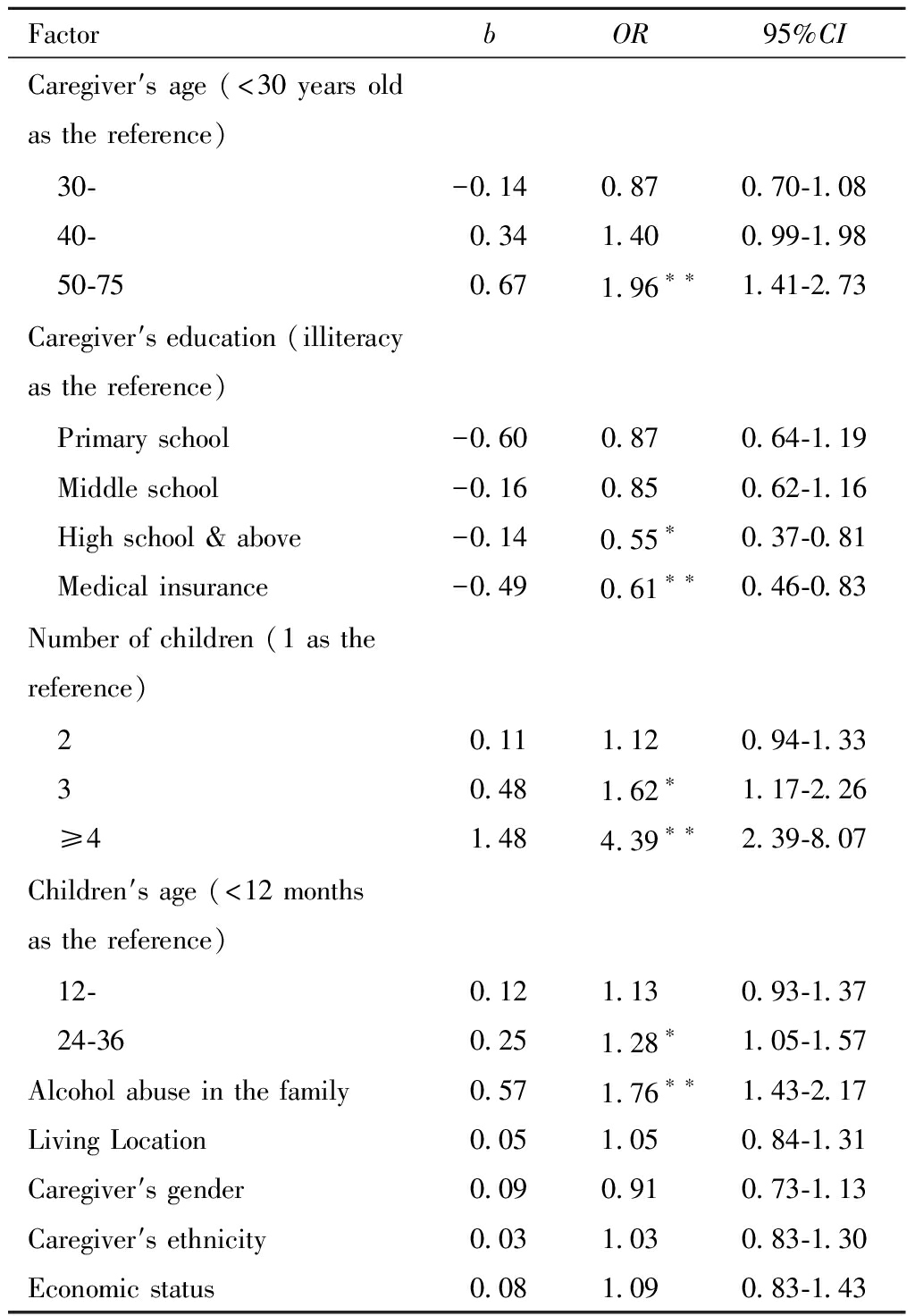

调整了居住地区、性别、民族以及经济状况(是否低保户)后,看护人高年龄、低学历、无医疗保险、家中儿童数量多、儿童月龄大以及家人酗酒均为看护人抑郁高发的危险因素。相比于<30岁年龄组,50~75岁年龄组抑郁发生率增高,OR值为1.96(95% CI:1.41~2.73);相比于文盲者,学历为高中及以上者抑郁发生率降低,OR值为0.55(95% CI:0.37~0.81);有医疗保险可降低看护人抑郁发生率,OR值为0.61(95% CI:0.46~0.83)。在家庭因素方面,相比家中只有1个儿童,家中有3个儿童及家中有4个及以上儿童会增加看护人抑郁的发生率,OR值分别为1.62(95% CI:1.17~2.26)和4.39(95% CI:2.39~8.07);就儿童月龄而言,相比于12个月龄以下儿童,24~36个月龄儿童看护人抑郁的风险更大,OR值为1.28,(95% CI:1.05~1.57);家中有家庭成员酗酒会增加看护人抑郁发生率,OR值为1.76(95% CI:1.43~2.17),结果见表2。

表2 看护人抑郁的多因素分析结果

Table 2 Logistics regression analysis about the results

of depression among child caregivers

FactorbOR95%CICaregiver′s age (<30 years old as the reference) 30--0.140.870.70-1.08 40-0.341.400.99-1.98 50-750.671.96 ∗∗1.41-2.73Caregiver′s education (illiteracy as the reference) Primary school-0.600.870.64-1.19 Middle school-0.160.850.62-1.16 High school & above-0.140.55 ∗0.37-0.81 Medical insurance-0.490.61 ∗∗0.46-0.83Number of children (1 as the reference) 20.111.120.94-1.33 30.481.62 ∗1.17-2.26 ≥41.484.39 ∗∗2.39-8.07Children′s age (<12 months as the reference) 12-0.121.130.93-1.37 24-360.251.28 ∗1.05-1.57Alcohol abuse in the family0.571.76 ∗∗1.43-2.17Living Location0.051.050.84-1.31Caregiver′s gender0.090.910.73-1.13Caregiver′s ethnicity0.031.030.83-1.30Economic status0.081.09 0.83-1.43

*P<0.05,**P<0.001

讨 论

本研究结果显示该地区看护人抑郁的发生率高达39.9%,高于一般人群(5.2%~16.2%)[9]。在有关中国贫困地区儿童看护人抑郁的研究中,看护人抑郁的发生率均偏高。针对中国农村地区6~24月龄儿童看护人整体的调查显示抑郁发生率为22.9%[6],针对中国农村0~3岁儿童女性看护人的调查显示抑郁发生率为23.5%[10],说明中国农村贫困地区看护人抑郁的整体发生风险偏高。

抑郁是自身消极情绪的累积,若一个人长时间沉浸在抑郁情绪中可能会发展成抑郁症。据WHO统计,全球估计有3.4亿抑郁症患者,但全球只有不足一半的患者(在一些国家中仅有不到10%的患者)接受有效的治疗[11]。及时发现个人的抑郁症状,采取有效的干预措施可以防止抑郁程度的加重。儿童看护人由于其特殊身份,抑郁状态不仅对自身的情绪不利,还会对儿童早期发展产生不利影响。看护人抑郁会使其积极养育行为显著减少,消极养育行为显著增加,可能会导致对婴幼儿的照顾不周,增加儿童行为问题及心理问题的发生风险等[12-16]。在儿童早期发展的研究中将看护人抑郁作为中介因素或者作为分层变量进行敏感性分析[17],体现了看护人抑郁对儿童早期发展的重要性。因此,了解看护人抑郁的影响因素,有针对性的进行干预是促进儿童早期发展的重要途径。

研究发现,看护人年龄越大抑郁的发生率越高,看护人年龄在50~75岁年龄组其抑郁发生率高于<30岁年龄组。于中国西部农村贫困地区的6~24月龄儿童看护人抑郁的研究显示看护人年龄与其抑郁风险显著正相关[6]。中国45岁以上中老年人抑郁状况的调查也显示年龄高者其抑郁的患病率更高[18]。可能与年龄高者精力不足有关,同样的儿童看护任务对其负担更重。进一步分析发现,家中儿童数量多及有家人酗酒时,儿童看护人抑郁风险高。可能原因是一般家庭中儿童看护多由一人承担,家中儿童多及家人酗酒都会加重看护人的任务,对看护人体力和心理的挑战更大,因此抑郁的风险更高。

另外,高中及以上学历者抑郁发生率更低。在中国秦巴山区贫困农村地区的研究结果显示看护人受教育程度与抑郁症状得分负相关[19],该结论在其他研究中也被证实[20]。说明低学历是看护人抑郁高发的危险因素。

研究发现,看护人有医疗保险者的抑郁发生率低于无医疗保者。有无医疗保险可以反映人对健康的重视程度。有研究证明在其他人群中无医疗保险是抑郁的危险因素,并分析有医疗保险可以显著提高被保人就医的概率[21],对健康有保护作用。

本研究显示经济因素(以是否低保户为参考)对看护人抑郁状态没有影响,与其他研究结果不同[6]。一方面可能是由于本研究调查的地区是中国贫困农村地区,调查对象的经济水平相当,无明显差异;另一方面可能是由于“是否低保户”这一指标并不能很好地反映看护人家庭经济水平,具体原因还需要进一步探究。

综上所述,中国贫困地区儿童看护人抑郁发生率高,看护人角色不同抑郁发生率也不同,其中母亲的抑郁率较其他角色更低。高年龄,低学历,无医疗保险,家中儿童数量多,儿童月龄大,有家人酗酒均是儿童看护人抑郁高发的危险因素。

1 胡慧芳.家庭环境对儿童行为的影响.国际护理学杂志,2015,34:1824-1826.

2 祁月,张羽頔,蒋子晗,等.2月龄时回应性照护对婴儿6个月内发育影响的出生队列研究.中国儿童保健杂志,2020,28:23-27.

3 Cabrera NJ,Fagan J,Wight V,et al.Influence of mother,father,and child risk on parenting and children′s cognitive and social behaviors.Child Dev,2011,82:1985-2005.

4 李燕芳,刘丽莎,刘丽君,等.母亲风险因素对儿童早期发展的影响:教养行为的中介作用.中国特殊教育,2014,21:66-75.

5 Dougherty LR,Tolep MR,Smith VC,et al.Early exposure to parental depression and parenting:associations with young offspring′s stress physiology and oppositional behavior.J Abnorm Child Psychol,2013,41:1299-1310.

6 杨洁,蒋琪,岳爱,等.中国农村贫困地区照养人抑郁风险现状及其对养育行为的影响.华东师范大学学报(教育科学版),2019,37:97-106.

7 郭念峰.国家职业资格培训教程心理咨询师(三级).北京:民族出版社,2012.

8 段泉泉,胜利.焦虑及抑郁自评量表的临床效度.中国心理卫生杂志,2012,26:676-679.

9 安德鲁斯.精神障碍的处理.上海:上海科学技术出版社,2002.

10 Yue A,Gao J,Yang M,et al.Caregiver depression and early child development:a mixed-methods study from rural China.Front Psychol,2018,9:2500-2517.

11 Chiri ă A L,Gheorman V,Bondari D,et al.Current understanding of the neurobiology of major depressive disorder.Rom J Morphol Embryol,2015,56:651.

ă A L,Gheorman V,Bondari D,et al.Current understanding of the neurobiology of major depressive disorder.Rom J Morphol Embryol,2015,56:651.

12 Liu Y,Kaaya S,Chai J,et al.Maternal depressive symptoms and early childhood cognitive development:a meta-analysis.Psychol Med,2017,47:680-689.

13 刘丽莎,李燕芳.母亲抑郁和惩罚对儿童早期问题行为的影响及父亲的保护作用.心理发展与教育,2013,29:533-540.

14 朱大倩,施慎逊.母亲焦虑抑郁对儿童情绪和行为的影响作用.中国儿童保健杂志,2013,21:1286-1288.

15 马心宇,陈福美,玄新,等.父亲、母亲抚养压力在母亲抑郁和学龄前儿童内外部问题行为间的链式中介作用.心理发展与教育,2019,35:103-111.

16 Nadeem S,Rafique G,Chachar Y S.Maternal depression:A major risk factor for psychosocial wellbeing among preschoolers.Asian J Psychiatr,2018,37:85-89.

17 吴天晨,石慧峰,杜雨峰,等.图书和玩具对中国贫困农村地区儿童早期发展的影响.中华儿科杂志,2019,70:187-193.

18 曹裴娅,罗会强,侯利莎,等.中国45岁及以上中老年抑郁症状及影响因素研究.四川大学学报(医学版),2016,47:763-767.

19 甘雨,岳爱,高嘉琪,等.贫困农村地区婴幼儿抚养人抑郁症状的危险因素.中国心理卫生杂志,2019,33:751-755.

20 Tomitaka S,Kawasaki Y,Ide K,et al.Distribution of total depressive symptoms scores and each depressive symptom item in a sample of Japanese employees.PLOS ONE,2016,11:e147577.

21 裴青燕.中国老年人抑郁症状及影响因素分析.郑州:郑州大学,2019.