出生人口性别比是指一定时期内出生的男婴总数与女婴总数之比,通常以100名女婴对应男婴数表示。出生性别比是衡量人群生育健康状况的重要指标,其正常范围通常介于103~107[1]。第六次人口普查数据显示,2010年全国出生性别比为121.2,失衡情况严重。“重男轻女”的文化观念和性别选择性引产是出生性别比失衡的主要原因[2-3],也有研究表明生育政策特别是独生子女政策会加重出生性别比失衡[4-5]。近年来,国家相继调整生育政策(2014年实施单独两孩政策,2016年实施全面两孩政策),生育政策调整后特别是全面两孩政策实施后出生性别比政策效应演化轨迹备受关注。

第七次人口普查显示2020年全国出生性别比降至111.3,与2010年开展的第六次人口普查相比下降了9.9[6-7],这一下降究竟是与“重男轻女”观念弱化及性别选择性引产减少有关,还是与生育政策调整有关尚待研究。目前未见全国层面有关出生性别比新近变化趋势及其影响因素研究。河北[8-9]、重庆[10]出生性别比在全面两孩政策实施后明显下降,而福建、安徽、江西、湖南、湖北等地出生性别比在全面两孩政策实施后虽有所下降,但失衡情况仍较为严重[11],提示不同地区出生性别比在生育政策调整前后变化趋势不尽相同。北京作为全国首都和特大城市代表,第六次人口普查出生性别比为112.2[6](第七次人口普查数据尚未发布),过去十余年间特别是全面两孩政策实施以来北京地区不同特征人群出生性别比变化趋势值得研究。

“重男轻女”文化观念是出生性别比失衡根本原因[4,12-13],但这一影响是否会因居住生活地点改变而有所变化尚待阐明。北京市朝阳区人口籍贯及外来人口户籍所在地覆盖范围广泛,这为研究与籍贯相关“重男轻女”文化观念对出生性别比影响及其与居住生活地点关系提供了条件。本文拟利用2009—2019年北京市朝阳区分娩出生登记信息,研究近十年特别是全面两孩政策实施以来北京市朝阳区出生性别比变化趋势,同时探究父母籍贯地和户籍地与婴儿出生性别比关系,以期为了解特大城市出生性别比演变历程及出生性别比管理提供参考依据。

资料与方法

一、资料

研究资料为2009—2019年北京市朝阳区分娩出生登记信息。分娩出生信息登记制度在国内持续时间长,人群知晓率与证件申领率高(2009—2012年北京市分娩出生登记信息签发率高达93.5%[14]),分娩出生登记信息完整性好、可靠性高。按照属地原则,朝阳区分娩出生登记信息覆盖辖区助产机构分娩的所有新生儿。研究纳入分析变量主要包括新生儿性别、分娩方式、母亲产次,还有新生儿父母双方年龄、民族、籍贯和户籍;除产次(初产妇、经产妇)仅有2013—2019年数据之外,其余变量涵盖2009—2019年所有年份。

二、方法

1. 指标定义:本研究采用两种不同类型变量表示出生性别比例构成情况,第一种即传统意义上的出生性别比,以一定时期内出生的男婴总数与女婴总数比值乘以100表示,主要用于出生性别比变化趋势分析;第二种为一定时期内出生的男女婴的构成比例(男婴与女婴构成比之和为100%),主要用于不同特征群体出生性别构成情况比较分析。为研究婴儿父母籍贯及户籍所在地与出生性别比的关系,本研究将籍贯所在省份分为高出生性别比地区和中低出生性别比地区,前者指的是第六次人口普查出生性别比≥120的省份,包括山东、贵州、广东、广西、湖北、湖南、安徽、福建、江西、江苏、河南、海南、甘肃共13个省,后者指<120的省份,包括河北、浙江、陕西、吉林、黑龙江、天津、宁夏、重庆、云南、山西、四川、辽宁、青海、北京、上海、内蒙古、新疆、西藏共18个省。

2.统计学处理:本研究数据统计分析采用SAS 9.4软件。不同特征群体出生性别比例构成情况的比较采用χ2检验。出生性别比变化趋势研究采用中断时间序列(interrupted time series,ITS)模型,以2015年7月至2019年12月共54个月份的出生性别比为分析单位,控制全面两孩政策显效前回归趋势对时间序列的影响,检验全面两孩政策显效点前后及政策效应减弱前后出生性别比水平及趋势是否发生变化。参照既往研究[15],全面两孩政策在2016年7月生效而在2018年后效应减弱,鉴于此将2015年7月至2016年6月定为全面两孩政策显效前的基线期,将2016年7月至2017年12月定为政策效应上升期,2018年1月至2019年12月定为政策效应减弱期。本研究所有统计检验均采用双侧概率检验,以α=0.05为检验水准。

结 果

一、基本情况

2009—2019年共有536 715条分娩出生登记信息,剔除2 339条性别不明或性别缺失数据,共534 376条信息纳入研究,其中男婴279 014人,女婴255 362人,总的出生性别比为109.3。42.6%的新生儿分娩方式为剖宫产。母亲平均年龄(30.4±4.3)岁,汉族占92.8%,经产妇占比为30.4%。父亲平均年龄(32.5±5.4)岁,汉族占93.6%。

二、不同特征群体出生性别比分布情况分析

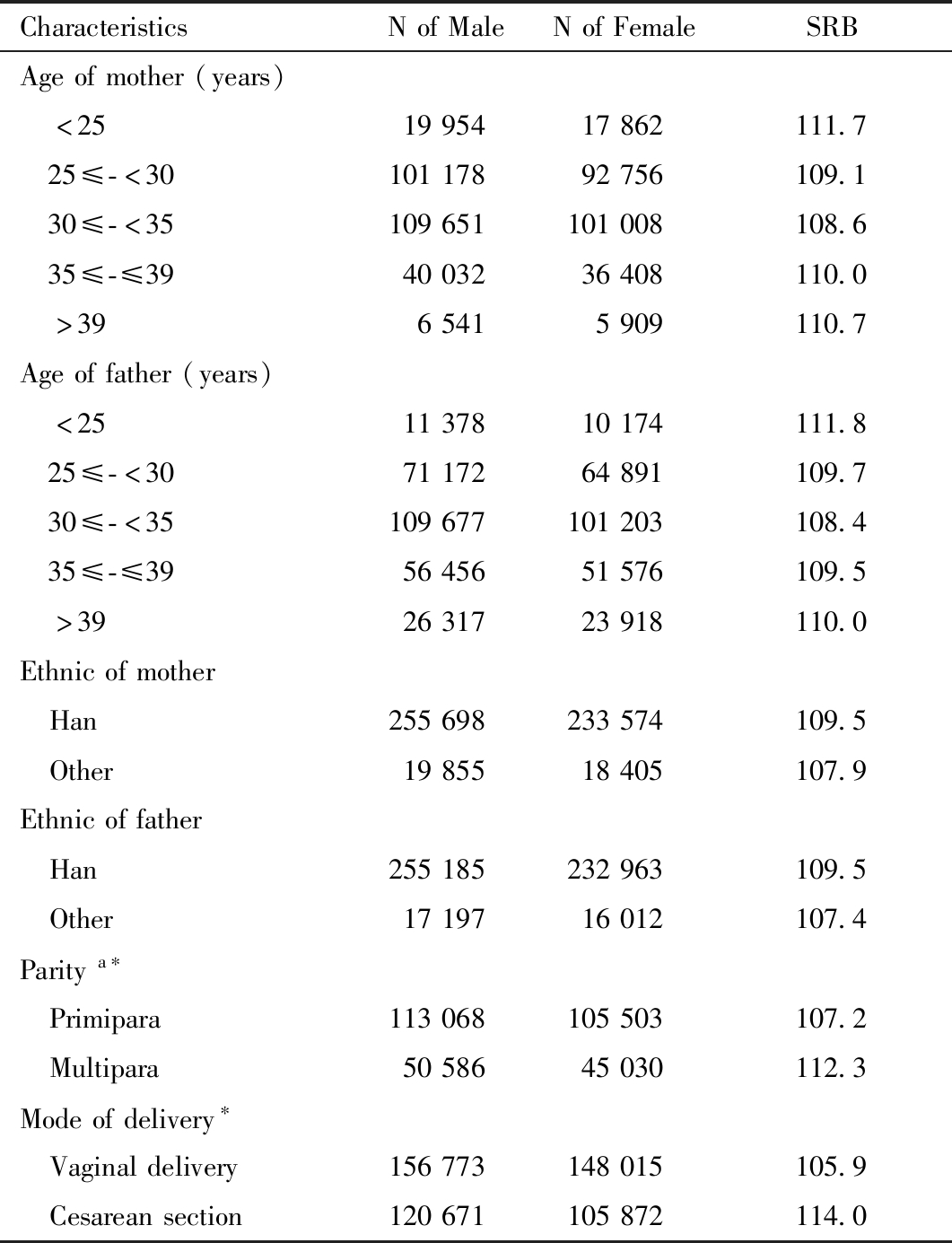

经产妇和初产妇分娩婴儿性别比分别为112.3和107.2,两者差异有统计学意义;剖宫产和阴道分娩婴儿性别比分别为114.0和105.9, 两者差异也有统计学意义。母亲分娩年龄、父亲分娩年龄、母亲民族及父亲民族与出生性别比之间差异均无统计学意义。见表1。

父母双方籍贯均为高出生性别比地区婴儿的出生性别比显著高于父母至少一方籍贯为中低出生性别比地区的婴儿(114.2 vs. 108.4, P<0.05);父母一方籍贯为中低出生性别比地区与父母双方籍贯均为中低出生性别比地区婴儿的出生性别比相仿,分别为108.9与108.2,两者各自均显著低于父母双方籍贯均为高出生性别比地区者。对于父母双方籍贯均为高出生性别比地区婴儿,至少父母一方为北京户籍者出生性别比显著低于父母双方均为京外户籍者(107.7 vs. 118.0, P<0.05),其中父母双方均为北京户籍者和父母一方为北京户籍者婴儿出生性别比分别为110.6和104.8,两者各自均显著低于父母双方均为京外户籍者。需要说明的是,父母双方籍贯均为高出生性别比地区婴儿共91 587人,其中13 175名婴儿父母双方均为北京户籍、13 005名婴儿父母一方为北京户籍而另一方为高出生性别比地区户籍、58 399名婴儿父母双方户籍地仍均在高出生性别比地区、5 976名婴儿父母至少一方户籍地在京外其他中低出生性别比地区、户籍信息缺失者1 032人;鉴于前述分析重点关注北京户籍对高出生性别比的影响,故剔除了父母至少一方户籍地在京外其他中低出生性别比地区及户籍信息缺失的共7 008名婴儿。见表2。

表1 2009—2019年北京市朝阳区不同特征群体出生性别比分布情况分析

Table 1 The SRB among different population subgroups in Chaoyang, Beijing from 2009 to 2019

CharacteristicsNofMaleNofFemaleSRBAgeofmother(years) <251995417862111.7 25≤-<3010117892756109.1 30≤-<35109651101008108.6 35≤-≤394003236408110.0 >3965415909110.7Ageoffather(years) <251137810174111.8 25≤-<307117264891109.7 30≤-<35109677101203108.4 35≤-≤395645651576109.5 >392631723918110.0Ethnicofmother Han255698233574109.5 Other1985518405107.9Ethnicoffather Han255185232963109.5 Other1719716012107.4Paritya∗ Primipara113068105503107.2 Multipara5058645030112.3Modeofdelivery∗ Vaginaldelivery156773148015105.9 Cesareansection120671105872114.0

aThe data were from 2013 to 2019;*P<0.05

表2 2009—2019年北京市朝阳区不同父母籍贯及户籍群体出生性别比分布

Table 2 The SRB according to the birth places and household registration of parents

CharacteristicsNofMaleNofFemaleSRBBirthplace BothfromhighSRBareas∗4882042767114.2 Onefromlow-tomiddle-SRBareas6113956129108.9 Bothfromlow-tomiddle-SRBareas157492145560108.2BothparentsfromhighSRBareasa BothwithBeijinghouseholdregistration∗69196256110.6 OnewithBeijinghouseholdregistration66566349104.8 NeitherwithBeijinghouseholdregistration3161126788118.0

a 1 032 infants whose parents′ household registration was unclear and 5 976 infants whose one or both parents had household registration from low-to middle-SRB areas were excluded from the analysis;*P<0.05

三、出生性别比变化趋势分析

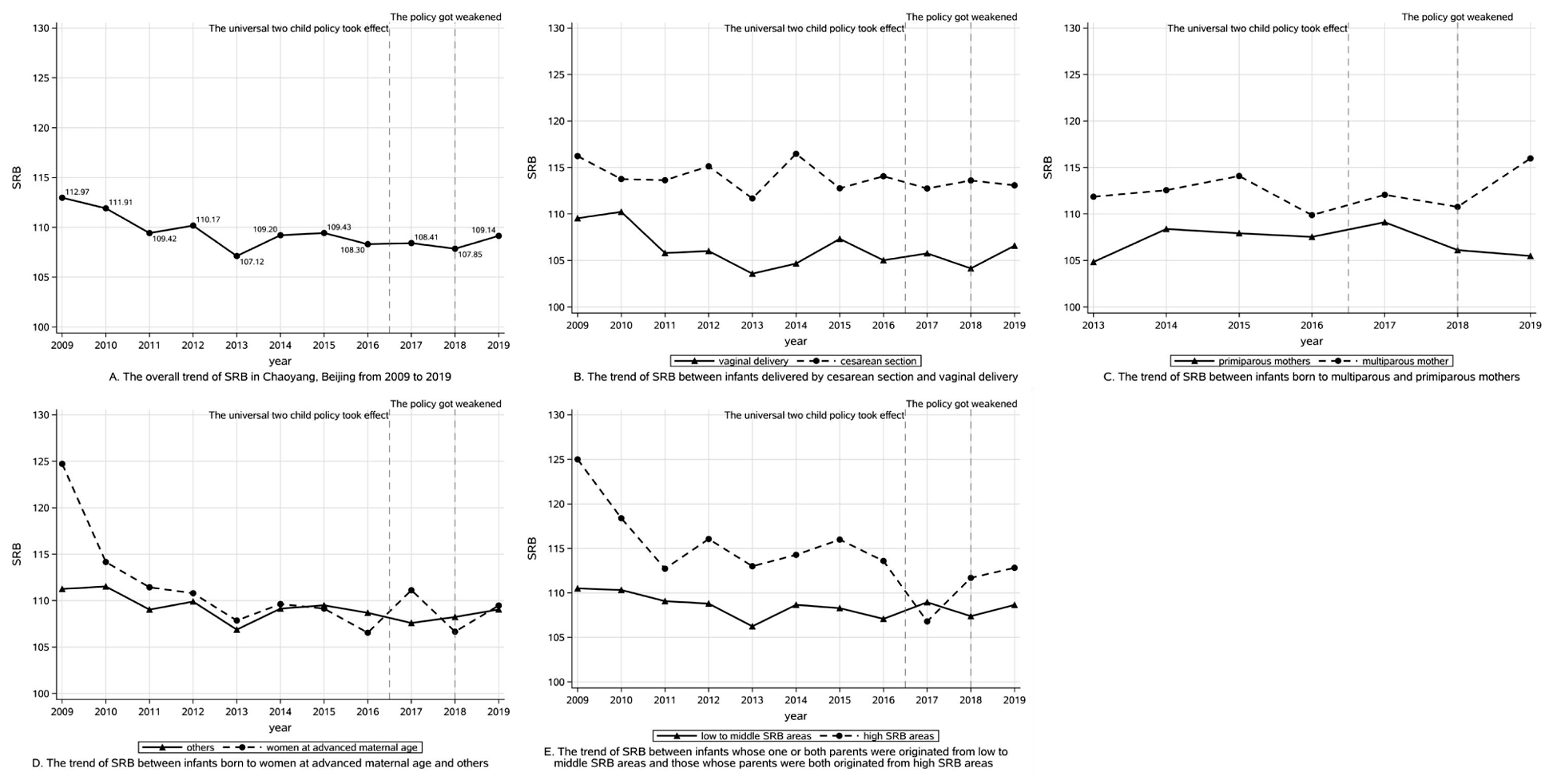

如图1A所示,自2009年至2015年,总的出生性别比由113.0降至109.4,此后至2019年基本在108至109之间小幅波动。中断时间序列分析发现,与2015年1月至2016年6月全面两孩政策显效前的基线期相比,全面两孩政策显效后及政策效应减弱后出生性别比的水平及趋势并未发生显著变化(P>0.05)。中断时间序列分析也未发现几个典型亚组(阴道分娩婴儿、初产妇分娩婴儿/经产妇分娩婴儿、高龄产妇分娩婴儿/非高龄产妇分娩婴儿)出生性别比的水平及趋势在全面两孩政策显效后有所变化(P>0.05);剖宫产婴儿出生性别比基线期月均上升1.6(P<0.001),政策显效后基本维持平稳,但整体水平与基线期相比下降8.2(P=0.045);对于父母籍贯均为高出生性别比地区者所生婴儿,其性别比在2017年均出现一个短暂性低谷(图1E),但中断时间序列分析提示该亚组婴儿性别比的水平及趋势在全面两孩政策显效后的变化情况并无统计学意义(P>0.05)。

In Figure E, the group of high SRB areas includes infants whose parents were both originated from high SRB areas, and the group of low-to middle-SRB areas includes infants whose one or both parents were originated from low- to middle-SRB areas.

图1 2009—2019年北京市朝阳区不同特征群体出生性别比变化趋势

Figure 1 The change in the trend of SRB in Chaoyang, Beijing from 2009 to 2019

讨 论

本研究利用较大样本、较长时间跨度分娩出生登记信息数据,研究了北京市朝阳区近十余年间出生性别比分布特征及演化轨迹。研究发现,经产妇分娩婴儿比初产妇分娩婴儿性别比高5.1、剖宫产分娩婴儿比阴道产分娩婴儿高8.1,父母籍贯均为高出生性别比地区婴儿比父母至少一方籍贯为中低出生性别比地区婴儿的出生性别比高5.8;对于父母籍贯均为高出生性别比地区婴儿,其父母至少一方为北京户籍者出生性别比又明显低于父母双方均为京外户籍者。本研究还发现,2009年至2015年研究地区总的出生性别比从113.0降至109.4,此后至2019年大体维持平稳,全面两孩政策显效后总体及典型亚组出生性别比未发生显著变化,不过剖宫产婴儿出生性别比在全面两孩政策显效后整体水平下降。

既往研究表明,“重男轻女”观念主要通过两个方面影响生育行为,一是在生育理想数量男婴后便采取避孕措施不再生育,二是通过性别选择性引产尽量避免生育女婴[16],而后者通常会导致婴儿性别比随着孩次增加而增加[17],本研究发现,经产妇分娩婴儿性别比明显高于初产妇;剖宫产分娩婴儿性别比明显高于阴道分娩婴儿,这与美国一项研究发现男婴剖宫产分娩率(13.2%)显著高于女婴(9.6%)相一致[18],可能与男婴更易出现巨大儿及胎儿窘迫进而易经剖宫产分娩有关[19]。本研究发现,籍贯均为高出生性别比地区的夫妻所生婴儿性别比明显偏高,这符合预期;还发现一方籍贯为高出生性别比地区但另一方为中低出生性别比地区的夫妻与双方籍贯均为低出生性别比地区的夫妻所生婴儿性别比相仿,提示夫妻一方若无性别偏好则会弱化另一方“重男轻女”文化观念;对于籍贯均为高出生性别比地区的夫妻,至少一方为北京户籍的夫妻所生婴儿性别比大幅低于双方均为京外户籍的夫妻,相对而言前者在北京市朝阳区居住生活更为稳定、文化融入程度更深,提示“重男轻女”观念会随着居住生活地点及相关条件的改变而有所变化。籍贯均为高出生性别比地区夫妻所生婴儿性别比仍明显较高,表明这一群体很可能存在性别选择性引产,但限于本研究所用资料为分娩出生登记信息,并不能明确相关性别选择性引产是否发生在北京地区。

本研究发现,2009至2015年研究地区出生性别比呈明显下降趋势,但2015年之后大体维持平稳,即便在全面两孩政策效应显现后出生性别比亦无明显变化。理论上随着全面两孩政策实施,对于偏好男孩且此前尚未生育的夫妻,因可生育第二孩故在生育第一孩时选择性别的可能性降低,本研究发现双方籍贯均为高出生性别比地区夫妻所生婴儿性别比最低值出现在2017年,经中断时间序列分析虽未发现统计学差异,但其与前述分析相一致,同时也应与既往累积的并无明显男孩偏好的生育需求集中释放有关。限于籍贯均为高出生性别比地区夫妻占总的生育群体的比重较低(约17.1%),研究地区总的出生性别比包括初产妇所生婴儿性别比并未呈现类似变化趋势。根据既往研究,剖宫产婴儿出生性别比偏高与男婴更大的巨大儿发生风险相关[19],而本研究中政策显效后性别比水平下降,提示政策显效后男婴巨大儿发生风险可能有所降低,但需进一步研究印证。需要指出的是,北京市朝阳区为北京人口最多的主城区,辖24个街道和19个地区,对北京虽有一定代表性,但研究结果不宜外推至整个北京地区;除外推性有一定自身限制外,客观上前述结果与河北[8-9]、重庆[10]、福建[11]等其他地区在全面两孩政策实施后出生性别比有所下降也不相同。

本研究优势在于,研究资料详实可靠且样本规模较大、时间跨度较长;通过分析夫妻双方籍贯及户籍特征与出生性别比关系,揭示了“重男轻女”观念会随着结婚及居住生活地点改变而变化这一现象;本研究同时研究了全面两孩政策实施后北京市朝阳区总体出生性别比与几个典型群体出生性别比变化趋势。

本研究存在如下不足,籍贯系依据婴儿父母身份证前两位所对应省份而判定,这一判断方式可能会将少量实际籍贯为京外省份但在北京市朝阳区出生群体的籍贯误判为北京,从而可能低估高出生性别比地区籍贯对出生性别比的影响。其次,本研究针对父母籍贯均为高出生性别比地区婴儿开展分析时,将婴儿父母户籍为高出生性别比地区群体定义为京外户籍者,而排除了婴儿父母户籍为中低出生性别比地区及户籍信息缺失人群,共计7 008人,排除比例不足8%,故对研究结果并无实质影响。第三,尽管研究样本规模整体较大,但父母籍贯均为高出生性别比地区者规模相对较小,针对这一群体的更为细化的分析结果稳定性较差。

中国正处于人口结构转型关键阶段,2021年5月31日国家开始实施“三孩政策”。出生性别比过高的根本原因是“重男轻女”文化观念,本研究发现,全面两孩政策实施后北京市朝阳区出生性别比均无明显变化,表明在生育意愿总体偏低的大背景下出生性别比很难随着生育政策放开而回归至正常水平。本研究发现,籍贯均为高出生性别比地区的夫妻尤其是双方均为京外户籍的夫妻所生婴儿的性别比大幅高于其他群体,宜针对这一群体加强监测,明确胎儿性别鉴定及终止妊娠的途径,进而有针对性地加强监管与治理。本研究还发现“重男轻女”观念会随着婚姻及居住生活地点改变而变化,这为出生性别比防控及跨文化研究提供了新线索、新思路。

1 刘爽.出生人口性别比的变动趋势及其影响因素——一种国际视角的分析.人口学刊,2009,1:10-16.

2 陈友华,胡小武.社会变迁与出生性别比转折点来临.人口与发展,2012,18:13-18.

3 Nie JB.Non-medical sex-selective abortion in China:ethical and public policy issues in the context of 40 million missing females.Br Med Bull,2011,98:7-20.

4 Chen R,Zhang L.Imbalance in China′s sex ratio at birth:A review.J Econ Surv,2019,33:1050-1069.

5 陈友华.仅仅性别偏好不足以导致出生人口性别比偏高.人口与发展,2008,2:27-30.

6 国务院人口普查办公室.中国2010年人口普查资料.北京:中国统计出版社,2011.

7 人民网.我国人口发展呈现新特点与新趋势.2021-05-13.http://finance.people.com.cn/n1/2021/0513/c1004-32101889.html.

8 杨荣山,张英奎,李进华,等.全面两孩政策实施前后河北省出生活产数及性别比变化趋势分析.中国生育健康杂志,2019,30:407-410.

9 Fan SL,Xiao CN,Zhang YK,et al.How does the two-child policy affect the sex ratio at birth in China? A cross-sectional study.BMC Public Health,2020,20:789.

10 肖雄.重庆市出生人口性别比影响因素研究.重庆:重庆工商大学,2020.

11 Jiang Q,Zhang C.Recent sex ratio at birth in China.BMJ Global Health,2021,6:e005438.

12 Loh C,Remick EJ.China′sskewed sex ratio and the One-Child policy.China Quarterly,2015,222:295-319.

13 穆光宗.近年来中国出生性别比升高偏高现象的理论解释.人口与经济,1995,1:48-51.

14 刘凤洁,蒋京伟,张娣,等.北京市《出生医学证明》签发与管理现状分析.中国妇幼健康研究,2014,25:55-57.

15 Li HT,Xue M,Hellerstein S,et al.Association of China′s universal two child policy with changes in births and birth related health factors:national,descriptive comparative study.BMJ,2019,366:l4680.

16 Bongaarts J.The Implementation of Preferences for Male Offspring.Popul Dev Rev,2013,39:185-208.

17 Zhu WX,Lu L,Hesketh T.China′s excess males,sex selective abortion,and one child policy:analysis of data from 2005 national intercensus survey.BMJ,2009,338:b1211.

18 Lieberman E,Lang JM,Cohen AP,et al.The association of fetal sex with the rate of cesarean section.Am J Obstet Gynecol,1997,176:667-671.

19 Nkwabong E,Nzalli Tangho GR.Risk Factors for Macrosomia.J Obstet Gynaecol India,2015,65:226-229.